2008年央视《面对面》主持人董倩专访生殖医学专

发布:2021-10-29浏览:30次共74个评论收藏:6次

张丽珠

生卒:1921年1月15日-2016年9月2日

中国著名妇产科医学专家、北京大学第三医院妇产科创始人、生殖医学中心名誉主任、中国大陆首例试管婴儿缔造者,被誉为“神州试管婴儿之母”。

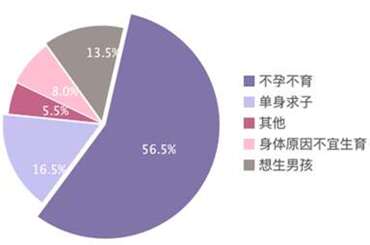

作为一个13亿人口的大国,中国有6%到8%的育龄父母患有不孕不育,能有一个自己的孩子是他们一生的心愿,二十年前,在北京大学第三医院出生了中国大陆第一个试管婴儿,他的出生让许多这样的父母看到了希望,但同时,社会上许多不理解的声音也都指向了试管婴儿的培养专家张丽珠教授,她又是如何面对这一切的?

那是一次特别的庆祝会,两个可爱的孩子在一起,他们通过试管婴儿技术来到了这个世界。她们当中,有一个少女特别引人注目,她就是我国大陆上第一个试管婴儿郑萌珠。

1988年3月10日,在北京大学第三医院产房里,刚出生不久的小萌珠第一次发出了哭声,宣告了我国大陆第一例试管婴儿的诞生,而她的育儿人正是当时北医三院的妇产科主任张丽珠。

董倩:这个小姑娘叫什么名字啊?

张教授:是他们自己拿的,反正说萌,就是萌芽,第一个例子,珠儿,就是对张丽珠的感谢。

董倩:里面有你的字,珠子?

张教授:是的,是珠子。

董倩:这个孩子从出生一直到现在,你都关注了些什么?

张教授:他们家特别按了电话,主要是为了说,为了和我通个电话,我害怕他们乡下的人都到了十八岁了,结婚什么的,我就特别鼓励她,我说,你们要好好读书,将来考上大学,最好,所以她以后考上大学特别高兴,马上告诉我,知道她也考上大学,我觉得很高兴,特别高兴。

直到今天,郑萌珠已经从一个哌哌坠地的孩子成长为一个大二学生。为庆祝自己20岁生日,她特意来到了北京大学第三医院,这是一个培养她出生的地方,见到了培养她出生的张丽珠教授。

20多年前,张丽珠教授就听说了世界上第一个试管婴儿诞生的消息,从此与试管婴儿有了联系。

董倩:那个时候是怎么知道这个消息的?

张教授:这条新闻实际上很重要,1978年7月25日,英国剑桥发生了第一起事件。那时我正好1980/出国参加一些妇女代表团,以及第二次世界妇女大会,出国后,当时在国外很热,每个人都像到瑞典去一样,都在搞试管婴儿。我听了这消息,但并不感兴趣。

董倩:那张教授,作为妇产科医生,这个试管婴儿在当时也是很新鲜的东西,你为何不对此感兴趣呢?

张教授:计划生育主要是讲如何避孕。那是最主要的避孕措施,而这次做人流,是中国那次做的最多的,所以当时我对试管婴儿没有兴趣。

董倩:你是什么时候对试管婴儿产生兴趣的?

张教授:所谓感兴趣不感兴趣,主要是看患者的需求,因为我作为临床医生,总是根据患者的需求,然后到1982年左右就发现有许多经期不正常的人来找我,她们主要是为了解决自己的不孕不育问题,所以从那时起,对不孕症就有了应有的关注。

80年代初,计划生育开始成为我国的一项基本国策,在提倡优生优育的大背景下,像“试管婴儿”这样的辅助生殖技术很难被接受。但是面对不孕不育患者的痛苦,从事妇产科多年的张丽珠决定迎难而上。

董倩:什么时候开始下定决心对试管婴儿进行研究呢?

到1982年,我给人家解决月经不调时,我发现病人们来这里的目的主要是为了解决她们的不孕不育问题,所以我开始对不孕不育进行一些调查,除了月经不调,这些患者中大部分都是因为输卵管不通,所以对这些患者,我又开始进行一些观察,发现这些患者骨盆内有粘液,我们当时收治的病人都是这样,跟南方一样,南方也不一定,但是在北方,我接触的病人中也有一些东北人,他们输卵管不通主要是由结核引起,当时我就检查了输卵管不通的原因,发现她盆腔内有粘液,那时候解决不孕的输卵管不通,主要是把卵取出来,体外受精,就是体外受精,胚胎移植。

而张丽珠提到的“体外授精”,即胚胎移植,即试管婴儿技术,是指将精子和卵子取出来,在体外完成受精和胚胎的早期发育,然后将早期胚胎放回母体子宫,使之继续发育,直到整个分娩过程。

董倩:第一个病人是怎样被发现的?

我不用找了,他们会主动来找我,有很多患有不孕不育的人来找我。然后我会告诉他们,我可以试一下。

董倩:你能告诉我,关于你选择的第一个病人,有哪些细节吗?

现在我说不清楚了,当时我们追踪这份工作还不够,所以很多人都没有把真名取出来。许多患者都有这样的症状,很明显,输卵管不通畅,还患结核,年龄不到30岁。

董倩:那么你怎么说服她,我要给你做什么类型的手术呢?

张教授:那个时候,就是告诉她你是什么病,我可以想办法治好,但是这个方法我们还没有成功的实例,所以这些事情都告诉了她。

董倩:你会跟这位病人说,你要做一个叫试管婴儿的实验和手术吗?

张教授:也不要说试管婴儿,我就说取卵,体外受精,我就告诉男方精液要好,然后在外面形成胚胎,几天后再送你回子宫腔,我就这样解释了。

董倩:我不知道你当时是否有意把试管婴儿这几个字不直接告诉病人?

因为这个名字太技术性了,很多人都想着是从试管里出来才需要解释。

董倩:那只是因为技术上的原因,还是说怕这个词说完后,/怕整个社会还不能接受?

张教授:社会是不可接受的。那么,那时候传出去说我要做试管婴儿,那人说要做试管婴儿,中国人口那么多,觉得我们不应该做这个,也不应该解决不育症,或者说你跟国家的计划生育政策对着干,那时候我就翻开来看,这里面有这样一个规定,国家的计划生育政策是要少生优生,解决不育症,所以我们符合规定,我没有违反国家的计划生育政策。

除面对舆论的压力外,“试管婴儿”技术在当时在我国大陆还是一片空白,对张丽珠的研究无疑是一个巨大的挑战。

董倩:那么,所有条件都是技术上的吗?

我觉得我已经做了很多大手术,敢于承担责任,敢于承担风险,所以我在做试管婴儿,主要是我积累的经验,我觉得不是说不能成功,而是人家做了,我肯定,当然,我觉得国外有先例,他做了,那我觉得我们完全也可以做。

董倩:这方面没有先例可寻,而且你自己也没学过?

是啊,我觉得没什么不敢做的,我只是说,我要克服困难,我觉得很多事情,我们都需要克服困难,拿着现成的东西去做,我觉得我不是那种人,有需要就去做,困难我也要去做,越是困难越要去做,为了病人的需要,我要满足病人的需要,因为我是临床医生。

在40多年前,张丽珠开始了她的临床医师生涯,1944年,上海圣约翰大学医学博士毕业后,她选择了做妇产科医生。随后,她出国深造,并获得了英国皇家妇产科学院的文凭。同时,她丰富的临床经验和知识积累,使她在我国生殖医学领域成为一个里程碑式的人物。

自1982年起,张丽珠开始研究试管婴儿技术,这项技术的第一步就是取卵,这也成为张丽珠要解决的第一个难题。

董倩:这种实验是怎么做的呢?

张教授:国外那个时候都用腹腔镜,腹腔镜这个创伤比较小,有这个镜子伸入腹腔,可以看到卵巢的表面,可以看到卵泡在什么地方,卵泡在什么地方扎着,卵泡液被吸出来,卵泡液应该有卵,但是如果按照西方的做法,我们会遇到很大的困难,因为我国人患上不育症,输卵管不通是另外一种情况,不能显露卵巢的表面,盆腔内都是粘液,卵巢被盖住了,表面不能显露,所以我们国家的情况和国外不一样。因此我国患者的特点,就是不能按照西方的方法去取卵,所以我们当时采取的策略是开腹。

董倩:难不难?有风险吗?

王教授:因为我已经做了很多了。我手伸进去做手术,我把这个卵巢放进一点,我摸到卵泡在哪里,然后用针把它扎进这个卵泡,这样,整个手术过程,我没有任何困难,我感觉整个卵泡液都出来了。

董倩:全靠感觉?

这一边是腹压,另一边是管子,我一插进去,液体就自然流出来,那我的针就会绕着它旋转,因为这是个卵泡,这个卵在东西南北都还不知道,你要转动针。

董倩:可以保证这是正确的吗?

知道这是个卵泡,可是卵泡吸得出卵来却吸不出,那就有点儿不确定了。

张丽珠通过开腹手术从病人体内取出卵泡液,接下来的工作就是将卵泡取出。

董倩:卵泡液取出来后会怎么样?

张教授:那时候,我们不也是从手术室取卵吗,做手术时,也是同时取卵,从手术室出来,有这么多瓶里面装着卵泡液,有试管里装着卵泡液,卵泡液里面应该还有卵,我就放在一个保温罐里,抱在怀里,小跑过医学院的小操场,跑到组织胚胎研究小组去找卵吗?

董倩:快跑?

张教授:没错,自己跑吧。

董倩:要跑到目的地需要多长时间?

张教授:那也是十几分钟。

董倩:那那时这是唯一的出路吗?

张教授:我们那间实验室,离我们这么远,就是组织胚胎教研组,后来又改了,这间实验室就在这边,这间取卵室,透过一扇窗户,我就看到了卵泡液,当时他告诉我,找到了,找到了,所以现在的情况确实和过去不同了。

起初,张丽珠和其他研究者还没有看到过人类卵子,最后他们根据动物卵子的形状从卵泡液中找到了人类卵子。

董倩:取下鸡蛋,怎样保存?

当我把它取出后,它就不能存活很长时间,如果我不让它受精,我就把它保存起来,冷冻保存,冷冻保存卵子,这是2002年才成功的。

董倩:那你的意思是说,这些东西取出来后,要么立即进行体外受精,要么立即将其冷冻,但当时并没有进行冷冻的条件,只能进行体外受精吗?

张教授:是的,不行。只是一时,当时却没有这样做,1982年进行了体外受精。

董倩:为什么中间会隔了这么久呢?

因为我觉得还要等时间,我们还是要逐步建立,所以没急着去做,赶紧去做。

董倩:怎么了?

张教授:条件不允许,没钱,没设备,如针、设备、冰箱、培养箱、碟子等都是自国外自己带回来的,没有几个针,碟子也是,用后要好好洗,清洗后再消毒,高压消毒,用后要用针,用后要用,要用后要用,要用时要用,要用时要用,要用时要用。

董倩:怎么能到手表店去磨手表呢?

王教授:现在用一根扔掉一根,以前我总共从国外带回来的针不多,老用不尖了,钝的针扎不尖了就不管用了,所以正好那边有一个手表店,我自己拿,我看它们削尖了,削了好几次,后来又削了几次,这个手表头上有螺纹,这螺纹是为了让你在B超下看到这个针的尖头,连螺纹都没有,那只能扔掉。

经过初步的准备,1984年张丽珠开始了体外授精的实验,即将卵子和精子结合起来,使之成为天然的结合体。

董倩:当时一方面要说服女方,另一方面恐怕还要说服男方?

张教授:我们一般做试管婴儿的解释都是要求男女双方同时来,让双方都知道,所以这种解释很多,对他们的心理,对他们了解的情况,一些人太缺乏知识,我觉得讲不通,我觉得不合适。

董倩:试管婴儿是怎样进行的呢?

上午取卵,下午再跟精子碰头,是在体外实验室,卵子被取出,精液也被取出,经过一些处理后,把卵和精子放在一只碟子里,里面有许多精子,都放在碟子里,让它们混合,第二天早晨再看,看是否结合。

董倩:第一次试验是否顺利?

张教授:就是这样。正是胚胎的形成

张丽珠于1984年成功培育出国内第一例体外授精胚胎。下一步就是将受精胚胎移植到病人的子宫,这是整个试管婴儿技术过程中最关键、最困难的步骤。

董倩:第一个将受精卵植入子宫的手术,是你自己做的吗?

张教授:这次由我来负责,自始至终。

董倩:这个过程难不难?

这一过程并不难,也是说比较简单,但是像子宫倒着,你把这个管往后插,子宫向前向前,大约距子宫底要一厘米,最初到底应该离得多远,还没有定论,后来才知道,离子宫底要一厘米,因为害怕注射到输卵管里,所以这一步,操作简单而细致。不要用刀捅人,那样会伤到子宫内膜。

董倩:你做过受精卵移植回子宫这样的手术,当你做了第几次的时候你成功了?

张教授:13人。

董倩:那头12个案例为什么会失败?

这一点我在技术上没有任何错误,但是也很难说,胚胎的质量是好还是坏,进种不进,还要看内膜能否接受。

经过12次失败的胚胎移植,张丽珠花了3年时间。对试管婴儿技术的研究一度陷入困境。

董倩:当时反复都没成功,那段时间对于一个医生来说,恐怕心里也得承受相当大的压力?

张教授:我觉得我大概经历了整个解决过程,也经历了很多困难,我在人生的道路上也不太顺利,我觉得这是我生命中承受压力的一部分。持续有压力,持续有坎坷,不那么平坦。

董倩:你心里预期到了第几个病例,才有可能发生妊娠反应?

张教授:任何时候都可能。

董倩:你很乐观,对吗?

我并不悲观,我觉得国外不得了,国外的第一例试管婴儿,他们41例说是妊娠转孕,结果是阳性,结果是宫外孕,他们没有受到特别的威胁,坚持下去,达到102例才真正怀孕。别人也没这么容易,这本就不是一件容易的事。

董倩:你做了12个受精卵重新植入子宫,那么12个女人都没有怀孕,你是如何向她们解释的呢?

他们都有思想准备,我说成功只是少数,我们都尽心去做,现在看来一切都很好,但是没有人能成功。最终成功者的百分率是20%,这些我都必须交代,否则你就说给我做试管婴儿,为什么到了这个时候还不能怀孕呢?

董倩:这一切可以理解吗?

这一点没有,除非病人不讲道理。

7月,张丽珠进行了13例胚胎移植手术,与以往不同的是,这一次患者对妊娠有反应。

董倩:那个病人是什么情况啊?

张教授:甘肃来的郑桂珍,她其实条件不太好,来的时候已经38岁了。我说过37岁了,平均来说,说起来,卵也不多,卵的质量也不好,我说的是在取卵的时候,要开腹,就是这样,这样穿着四个卵泡,得到四个卵,四个卵都受精,四个卵都形成胚胎,都种进去。

董倩:怀孕的时候,你一定感到很高兴吧?

张教授:特别高兴,特别高兴,但不等于真正成功,最后这位病人一直住在北京,我们一直在看。不管怎样,这是首例,首例临床妊娠。

由于输卵管阻塞,郑桂珍结婚20年饱尝不育之苦,让她没想到的是,这次手术圆了她生儿育女的梦想,迎来了我国大陆第一例试管婴儿的诞生。

董倩:所有资料都在这里吧.第一个试管婴儿是在哪一年出生的?

张教授:出生于1988年3月10日。

董倩:这都有记录吗?

张教授:都有记录了。

北医三院的病案室仍然保存着一份20年前的病例记录,清晰地记录了我国大陆第一例试管婴儿的全过程。

1987年6月24日,张丽珠为甘肃不孕不育患者郑桂珍进行开腹手术,获4枚卵子;

1987年6月25日,成功地进行了体外受精。

1987年6月26日,张丽珠为郑桂珍做了胚胎移植。

1987年7月10日,郑桂珍出现早孕反应。

1988年3月10日,张丽珠为郑桂珍作剖宫产术。

董倩:为什么剖宫产而不是自然分娩?

因为这个孩子特别小,年纪很大,很难怀孕,这个生育过程中,可能会出现一些并发症,也许是什么头出不来,做产钳的事,暂时改变反正,说不定孩子受了什么影响,或者是头部有一些损伤,做产前措施,不采取这些方案,所以是剖宫产,这个剖宫产并不等于说她一定生不出来,即使在这样的前提下,这么珍贵的孩子,还是可以选择剖腹产。

董倩:张教授,在等待这个病人生育的过程中,你心里还有多少忧虑呢?

张教授:我并不担心,我真的没什么担心的,但是到了暂时做剖宫产的时候,我就有点儿担心,万一说孩子有畸形,什么豁口、兔唇,那时候记者们都围满了,刚出来,赶紧拍照,一下子就被拍进了,有点不堪重负。

董倩:那么,发生畸形的几率有多大呢?

张教授:很多人都有过这样的研究,自然怀孕生产与用这种方法生产出来的婴儿胚胎移植没有什么不同,畸形也没有什么不同,也就是说,生出来的婴儿与自然怀孕生产的婴儿没有什么不同。

董倩:可是为什么你在那个时候还有那么多的顾虑?

张教授:这只是一个假设,如果有可能的话。

董倩:如果这样的事情发生了,后果会是怎样的呢?

那当然很不好说,你们做的试管婴儿都是畸形的,因为第一个就被大家看到了,都在想这个孩子怎么会畸形,结果一出来就是畸形,这影响很坏。但是一切顺利,出来了,完全正常,哇哇大哭。

董倩:这个试管婴儿妈妈她是个什么样的人?

张教授:这位护士长生完孩子后,马上给她看,她还躺在床上,哇哇大哭。

董倩:那个妈妈?

这位妈妈哇哇大哭,然后爸爸等着门口的时候,孩子走出来,满脸点头,说谢谢。

董倩:你是个怎样的人呢?

张教授:反正我觉得很开心,/这位母亲很开心,这次试管婴儿也很正常,为我们国家开了这次试管婴儿的范例。

由于孕育了我国大陆第一例试管婴儿,被誉为“神州之母”的张丽珠,为不孕不育患者带来了希望,但在当时的社会背景下,试管婴儿这一新技术仍未为社会所理解。

董倩:第一个试管婴儿出生后,你当时是否听到了社会对此的反应?

张教授:很多人都不明白,试管婴儿妈妈她在北京,可能有两个多礼拜,然后我们把她送回去,给她准备了一辆特别的车,给她开了后门,不经过普通铁路车站上的火车,然后有个老大娘,有个老大爷,在后面管着铁门,他说,这是试管婴儿,说让我看一下,这试管婴儿怎么会出问题,这试管婴儿出了这么大的问题,当时也不明白,以为是直接出了试管。

董倩:作为医生,你愿意向更多人解释一下,这一过程是怎样的,试管婴儿是什么样子的?

这一条是给来访者做说明,另外我也写了很多资料,那些报纸也有刊登,我只能这样做,但是有些人不看报纸,有些人不想知道他是否知道。

在那时第一个试管婴儿出生后,那台电视上出现了这样的画面,当然那时候很热,说试管婴儿,他们都不知道。这位老大娘骂他媳妇生了个儿子,从医院回来,生了个试管婴儿,这位老大娘说这不是我们的孩子,叫她滚出去。这镜头都有,一是不懂,一是看起来像是别人的血统,当时我心里很压抑。

董倩:你是个走在最前面的人,一定有承受不了的压力吗?

张教授:我是在社会舆论的压力下还是一直这样做,因为我觉得这是为了满足病人的需要,病我觉得是经常这样的,是在医疗过程中病人被拯救了,病人的肿瘤什么的,解决了,很多病人都跟我说,说是你救了我的命,是你给了我生这个孩子的权利,反正我觉得当时我是当医生的,也是那种心情。

继我国大陆首例试管婴儿诞生后,张丽珠继续对试管婴儿技术进行研究。她于1992年培育出我国大陆第一个赠卵试管婴儿,由于需要借用他人的卵子来生出自己的孩子,对传统伦理观念提出了巨大挑战。

董倩:那时候为什么还要尝试这个呢?就许多人的观点而言,这可能偏离了试管婴儿最初的意思?

张教授:一般的试管婴儿都是自己的卵子,自己的精子,现在为什么要送卵子呢,我举个例子,有一位医生在学校医务室,她本来生活得很幸福,家庭很好,她的儿子在上大学时在车祸中去世,她40多岁了,她悲痛不已,她说我怎么想自己也要个孩子,所以给她送卵子,她觉得很满足,很感激,所以送卵子是从自己的肚子里生出来的,虽然没有自己的血统,但她比不能生更好,所以举了这个例子,就是非常想要卵子,结果不能生,年纪大了,卵子没了,生病了,卵巢被拿走了,自己也没有卵子,所以就拿别人的卵子作为例子。

董倩:和当时接受的这种社会心理,你觉得会有冲突吗?

张教授:这种赠卵,我们一般都是给保密的,保护病人的隐私,所以这种病人我们一般是不对外宣传的,记者是来看她的,我们拒绝进去看,他是来给这个无卵的,无精者怀孕了,有了自己的孩子,要给他做报道,我不让他们进去看。

董倩:那么作为临床医生,你是否应该考虑自己所做的实验和道德方面是否会有冲突?

我们都得考虑一下,所以我们就等于是跨学科,基础,临床,社会学,法律,伦理,伦理知识都应该知道。

董倩:你是如何从道德方面去思考这个问题的?

我觉得这是个道德问题,但是我觉得应该让这位父母,让这位孩子知道这件事,/当他们长大后,告诉他们你的基因来自哪里,这件事我觉得应该做得更细一些。

北医三院生殖医学中心在张丽珠的推动下于2002年挂牌成立,发展至今,这里已成为国内最早的试管婴儿技术研究基地。

董倩:你看从1988年第一例试管婴儿哌哌落地,到现在整整20年了,那在技术上又有什么变化?

他说:试管婴儿就是体外受精,胚胎移植就是最基础的技术。以上这些基本技术的新方法,如赠卵、广州助孕或冷冻胚胎,则在显微操作方面,也有一些改进,过去不能做到的,现在可以做到的,如在显微镜下单精子、卵巢,即卵子的包浆内注射,以及植入前的遗传诊断,这些都是较高的技术。

董倩:你觉得20年前,像试管婴儿这样的新鲜事物,在这个社会被接受的程度有什么变化?

我觉得以前找我们来解决不孕不育的不多,现在真的,我觉得完全无法应付,我说从上一年做32例到今年成功2例,以后每年都在增长,你说现在每年3800例。

张教授:你看这一大堆病人,我觉得他们真的不应该这样做。

董倩:那该怎么办呢?

我说不能承受,我觉得不应该,应该建立更多的中心,我不知道我这样想是对是错,我看过那么多病人,都是用道来解决,我们不应该接受这些病人,条件不够,你们怎么接受,首先,你们要有条件,这么差的条件,让病人也受苦,这也可能影响解决效果。

现在,有100多个经过卫生部批准从事试管婴儿技术的医疗机构。利用这项技术,越来越多的不孕不育患者实现了养育子女的愿望。

董倩:这个社会对试管婴儿的认知程度,接受程度,你觉得这些年有没有什么变化,因为你一开始就告诉我,很多人都是匿名的,到你这里做手术?又怎么样?

现在我觉得他们也不能见得愿意暴露自己的身份,但我们的要求是,你给我出生证明,我才收你。

董倩:怎么,张教授你觉得这些人来这里做手术的时候,不愿意用自己的真名,所以到现在他们还在试管婴儿这个东西上心存疑虑?

张教授:还觉得自己不能自己生儿育女,这样不能生儿育女的人,人家有孩子,我自己也不能生儿育女,也不能做试管婴儿,两个人的感情就破裂了,这样的人,不能自己生儿育女,到底和别人不一样,在这方面有毛病,尤其是不愿暴露,在性方面,在生殖方面,有缺陷,好似不愿暴露。

董倩:那你觉得最终会不会过渡到这样一个阶段,整个社会都能用平常心来对待这些试管婴儿,会不会有那么一天呢?

张教授:我觉得会有变化,因为很多国外的情况都不一样,比如芬兰孩子在马路上走,10个里面就有一个是试管婴儿,就像在外面独生夫妇生的孩子,对婚姻、生育的看法都会改变,这个我觉得随着社会的净化,很多社会的观念都会改变,我觉得以后对试管婴儿也会有更大的不同。

张丽珠于1998年从北医三院妇产科退休,成为北医三院生殖医学中心的荣誉主任。尽管年纪大了,她还是经常到生殖中心来指导生育。在过去20年的试管婴儿研究和临床工作中,张丽珠亲手培养的试管婴儿数量已超过300个。

董倩:你一直和他们保持联系吗?

张教授:我觉得应该多关心他们,当然要多关心一些。但是我和他们没有联系,不是每个人都联系,只有个别人找我,或者特别愿意和我联系,有一个特别愿意和我联系的,也是搞这个医务室,搞那个保健室,三胞那个,他自己有三个女儿,那时他就有三个女儿,我们也有点害怕,说将来这么多,增加了负担,结果他们克服了困难,还是满处写文章,有人问他,一个女儿,给他多少钱,好像是几万元,算他的,他不肯,三个孩子都很细心,他说,他怎么克服困难,没床,掉了一筐筐,放在墙边,他很重视,三个女孩10岁,会唱歌,会跳舞,这次来还表演。

董倩:他们的一切都像正常的小孩吗?

没人向我抱怨过,说他们不好,或者怎么样,好像没什么特别的。

董倩:你觉得自己的感情,和他们有什么特殊的关系吗?

张教授:我觉得你说的真的很对,你说的不像亲生孩子。

董倩:可是是你的手把它们带到了人间?

是啊,那就只能这样说了。不仅仅是个别的家庭,我觉得这门学问,更重要的,还在于它的科学。

董倩:你今年已经87岁了?

张教授:没错。

董倩:那么,当你回顾这段历史时,你是如何评价自己这份工作的呢?

我这么一想,就觉得自己确实也很不容易。由于那个时候确实有这样的精神压力,条件如此恶劣,我居然能坚持下去,我回头再看,我觉得很不容易,但我就是这样一个人,做事情就是一直做到底,我觉得也没什么了不起。

二十年来,在北京大学第三医院出生的试管婴儿人数已超过3000人,在全国范围内,已超过10000人,在一些欧洲国家,试管婴儿已占新生儿总数的1%至3%。从世界范围来看,尽管试管婴儿的数量在逐年增加,但这项技术对整个人类和社会的影响恐怕还只是刚刚开始。

- 分享到

百度贴吧 - 分享到

微信- 行业最新动态热门文章行业最新动态最新文章

-

-

1

从医学的角度看广州助孕是不是真的那么的不堪?其实未必!

从医学的角度看广州助孕是不是真的那么的不堪?其实未必!2021-12-13

-

2

最新技术精子冷冻的原理

最新技术精子冷冻的原理2021-10-29

-

3

央媒:我国每年诞生约30万名试管婴儿,让不孕人群走出辅助生殖误区

央媒:我国每年诞生约30万名试管婴儿,让不孕人群走出辅助生殖误区2021-11-19

-

4

数据显示将有1.12亿不孕不育人群,揭秘国人的生育难题

数据显示将有1.12亿不孕不育人群,揭秘国人的生育难题2021-12-29

-

5

两女生借精产子,一个广州供卵另一个孕育,那么谁才是亲妈?看看法院的判决

两女生借精产子,一个广州供卵另一个孕育,那么谁才是亲妈?看看法院的判决2021-12-12

-

6

微观和宏观两个层面分析生育率低的原因和如何解决人口问题

微观和宏观两个层面分析生育率低的原因和如何解决人口问题2021-12-12

-

7

美国精子库为何能如此火爆

美国精子库为何能如此火爆2021-10-29

-

8

广州助孕正在被慢慢接受:2018年伊始,明星一个接一个做广州助孕

广州助孕正在被慢慢接受:2018年伊始,明星一个接一个做广州助孕2022-06-22

-

9

43岁李玟自曝美国人工受孕坦言后悔太迟做试管

43岁李玟自曝美国人工受孕坦言后悔太迟做试管2021-10-30

-

10

英国夫妇远赴印度做助孕,却不能与孩子团聚

英国夫妇远赴印度做助孕,却不能与孩子团聚2022-04-25

-

1

北京卫计委尴尬回应:卵子交易非法但无权执法

2022-06-06

-

2

辅助生育成解决不育新趋势

2022-06-06

-

3

美国61岁女子为儿子广州助孕,专家提醒高龄生育需谨慎

2022-05-16

-

4

二胎政策落地后,遇到了哪些问题

2022-05-16

-

5

乌克兰成欧洲“助孕之都”

2022-04-25

-

6

为何明星生娃那么快,难道真是广州助孕吗?

2022-04-25

-

7

专家建议广州助孕等问题纳入民法典

2022-04-25

-

8

何时可以放开广州助孕,使其合法化?

2022-04-25

-

9

中国最早的试管婴儿三十岁了

2022-04-25

-

10

身价千亿富二代,广州助孕生三子实现当爸

2022-04-25

-

1